全媒体记者 丁涛 王晶晶 通讯员 汪凌蔚

一枚螺丝钉,生产工序多达二十几道,所有生产环节都要确保万无一失;“科技副总”入驻,助力企业克服难题;拉长补短,产业链日渐“丰满”……樊城区铆足干劲,为奔赴星辰的航空航天制造业厚植产业发展沃土。

一批企业,塑造行业典型

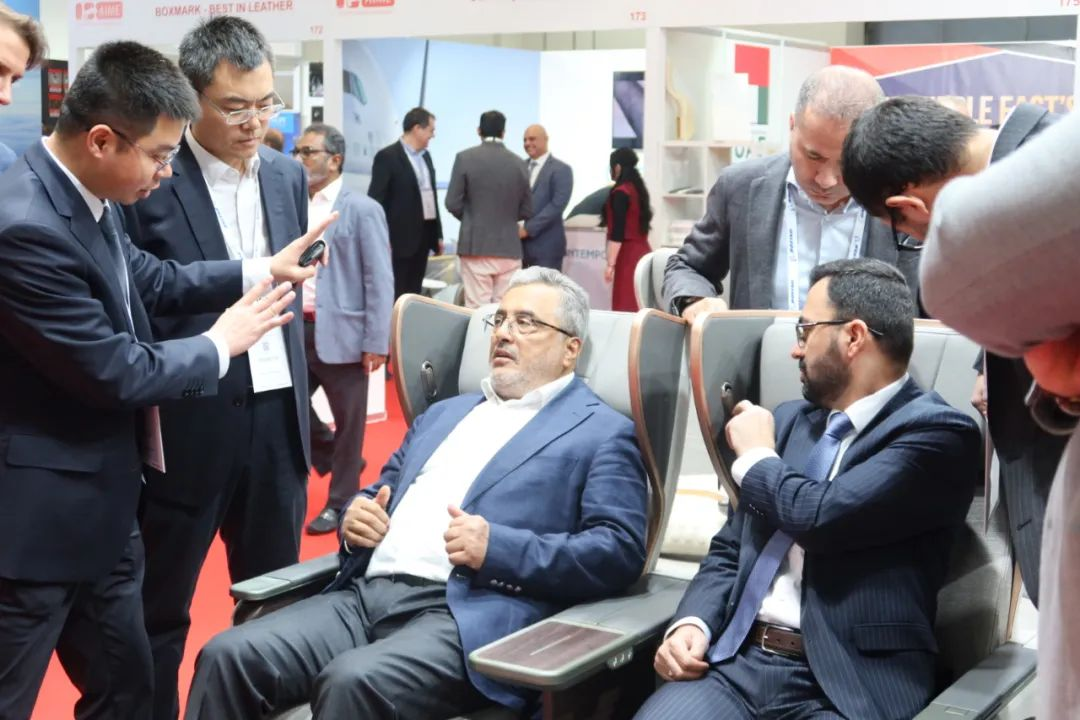

2月10日,湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司(简称“嘉泰”)作为中国航空座椅领域的领军企业,携多款创新座椅产品惊艳亮相全球航空维修领域的盛会——阿联酋迪拜MRO展,向中东及全球航空市场展现了“中国智造”的实力与风采。

航空座椅是人们最熟悉、最常接触的机载设备,这看似普通的座椅,实则有着“大玄机”,它直接关系到乘客旅程的安全与舒适,其设计、开发、检测和生产的过程精密复杂,有着非常高的技术标准和要求,需要经过上百次试验,方可获得适航证。

嘉泰已经获取全球主要适航当局中国民航局、美国联邦航空局(FAA)和欧洲航空安全局(EASA)的适航认证,是亚太地区唯一一家同时实现波音、空客、中国商飞座椅线装交付的企业。“目前,嘉泰每10分钟到15分钟就能够下线一台航空座椅,未来随着技术不断创新,生产时间有望缩短到5分钟。”嘉泰相关负责人表示。

从国产大飞机C919,到能够实现国产替代的航空航天机电、机电液压等产品,这些备受关注的“国之重器”背后,无不闪耀着“樊城制造”的身影,彰显了“樊城力量”。

目前,樊城区已经聚集了十余家航空航天领域企业,极大提升了区域航空航天产业链竞争力。

一个团队,带好专业人才

“测试的时候一定要把控好细节,每一次实验数据参数,都要记好。”2月22日,在襄阳蓬达高新科技股份有限公司(简称蓬达高科)制造车间,“科技副总”马峰博士正在和研发团队成员交流并嘱咐应注意事项。

航天制造是一个新兴领域,蓬达高科作为去年襄阳市首家“新三板”挂牌企业,在航空机电、液压、救生产品和航天同体发动机产品零部件、航空地面保障设备、工业自动化设备研制、生产和服务等方面起到了“领头羊”的作用。

从无到有,蓬达高科的成长之路并非坦途,面临资源浪费、车间环境排放管理粗放、数字化程度低等问题,公司一直在寻求破解之法。

2023年6月,在樊城区政府的牵线下,蓬达高科与武汉科技大学达成合作,选聘马峰博士担任公司“科技副总”。在马峰的推动下,蓬达高科制造车间数字化水平显著提升,双方联合获批湖北省科技计划项目1项、襄阳市科技计划项目1项。

除了“科技副总”,斐然的科技成果、专业的成长平台、贴心的人才服务和优渥的政策待遇,吸引越来越多航空航天领域人才来到樊城扎根。

“近年来,围绕航空航天、先进制造、科技服务等产业链,我们持续加大顶尖人才柔性引进力度,同时汇聚高水平创新创业团队和高层次科技人才,为科技创新提供人才保障。”樊城区科技局局长陈志国表示。

架桥铺路,近悦远来,一个航空航天人才与樊城“双向奔赴”的生动故事正在延续。

一个园区,拓宽发展路径

“这些都是要争取过来的目标。”襄阳航空航天工业园党工委书记王勇翻开工作本向记者展示,上面列出了一份长长的企业名单。“聚焦推动‘两资三能’工程,我们责任重大,目前正在全力寻找具有发展潜力的航空航天领域企业,并将它们引进工业园中。”

一轮不行就两轮,两轮不行就三轮……王勇直言,把优质企业挖过来,没有什么诀窍,唯有诚心和耐心,为企业做好服务,找准企业成长痛点,按需供给要素资源,确保园区能承载、企业有空间。

近年来,樊城区致力于扩大航空航天产业链优势,完善产业生态配套,让每一家企业都能连接上下游;发挥联盟优势,让航空航天高端人才在这里聚集;利用好平台,合理利用力量,在延链补链强链上下足功夫。

去年,樊城区深度融入全市“144”产业集群,航天特种装备产业园一期、蓬达高科研发生产等一批新兴产业项目投产运营,航空航天等新兴产业产值占全区比重提升至54.12%。

“我们将高质量发展作为首要任务,把‘两资三能’工程作为经济工作的‘生命线’‘牛鼻子’,坚持资源向项目聚合、精力向项目聚拢。坚持提升质量和做大总量并举、全领域和全要素统筹为要,以‘两资三能’增强发展动能、支撑强产兴城,加快促进航空航天等根植性产业转型升级、聚链成群。”樊城区委书记郭方芳表示。